概要

UTイノベーターズ・ギルドは参加者の学生が個人あるいはグループで自由なテーマのプロジェクトに取り組み、企業や各種団体との連携によって、工学と社会とのつながりを理解しつつ、喜び、楽しみ、ときめき、そして感動を提供することにチャレンジしています。

科目情報

| 科目名 | 講義題目 |

|---|---|

| 主題科目 学術フロンティア講義 | UTチャレンジャーズ・ギルドA UTチャレンジャーズ・ギルドB UTチャレンジャーズ・ギルドC UTチャレンジャーズ・ギルドD |

| 科目名 | 学期 | 科目番号 |

|---|---|---|

| 創造的ものづくりプロジェクトIE ‐UTイノベーターズ・ギルド‐ | 学部3年生S1S2 | FEN-CO3g05P2 |

| 創造的ものづくりプロジェクトIIE ‐UTイノベーターズ・ギルド‐ | 学部3・4年生A1A2 | FEN-CO3g35P2 |

| 創造的ものづくりプロジェクトIIIE ‐UTイノベーターズ・ギルド‐ | 学部4年生S1S2 | FEN-CO4g65P2 |

| 創造性工学プロジェクトIE ‐UTイノベーターズ・ギルド‐ | 大学院修士・博士S1S2 | 3799-505 |

| 創造性工学プロジェクトIIE ‐UTイノベーターズ・ギルド‐ | 大学院修士・博士A1A2 | 3799-535 |

※最新の開講状況はシラバス・便覧をご確認ください。

指導教員

廣瀬明・永綱浩二

活動内容

2023年度のプロジェクト

-

KAKERU

-

BANDWAGON

-

フェムテック・プロジェクト

-

CanSatおよびハイブリッドロケットの開発

KAKERU

【初めに】

ここでは、ランニングに特化したARグラスを開発するKAKERUについて報告いたします。今回の具体的な活用内容は、1)ARメガネ投影用のアプリ開発、2)姿勢判断のアプリ開発、3)ユーザーインタビューです。

【活動の概要】

我々は、健康や運動データを取得し、分析可能な運動パフォーマンス管理用のARグラス「KAKERU (かける)」を開発しており、プロトタイプ開発から商品化に取り組んでいます。KAKERU は、「メガネ X 運動」というテーマで、ランニングに特化したARグラスとして、運動に最適化されたデザインを追求し、スポーツ・日常生活など、どの場面でも自然に着用ができる製品を目指しています。本製品は、運動のパフォーマンス管理から生活のウェルネスや健康管理を目的としており、個人の健康データの活用・分析により、アスリートたちが運動技能の向上のみならず、ヘルスケアに気遣う人にも健康管理ができるように、開発を進めています。

【具体的な活動内容】

①ARメガネ投影用のアプリ開発

今回は市販のARグラスを使用し、AR技術を活用したARグラス投影用のスマホアプリケーションを開発しました。当プロジェクトでは、ランニング中に必要な情報や機能をスマホアプリケーションのインターフェースとして実装し、そのスマホを市販のARグラスに接続することで、目の前にスマホのインターフェースを観覧することができるものです。具体的に以下の機能の実装をしました。

|

ARグラス投影用アプリ |

- 地図表示機能

-

距離計測機能

-

ペース計測機能

-

タイマー計測機能

本製品はアンドロイドアプリで、AU galaxy S205G SCG01で実装しました。また、今回の市販のARメガネをNreal Air及び、Rokid Air ARの2種類が用意されています。ARメガネのスマホの対応機種は、アンドロイドアプリのみという制限があり、アンドロイドアプリケーションでの開発となりました。

②姿勢判定のアプリ開発

今回は市販のモバイルモーションキャプチャー製品の mocopi を使用し、機械学習を活用したランニング中の姿勢を判定するアプリケーションを開発しました。当プロジェクトでは、ランニング中に陥りうる悪い姿勢を事前に学習しておき、走っている最中にそういった姿勢になった際にアドバイスします。また、アドバイスにアレンジを加えるために、判定結果をOpenAIのGPTに入力したものを出力しています。ユーザーインタビューや記事など、ランニングに関する情報をもとに気をつけるべき姿勢を分類し、それぞれのランニングデータをモーションセンサーから測定して取り込んだ上で、それらのデータを機械学習モデルLSTMにかけて分類を行いました。判定精度としては、八割程度と高く取れているものの、リアルタイムでの実装には至っていないため、今後とも開発を続けていく予定です。

前述の通り、本製品はアンドロイドアプリで、AU galaxy S20 5G SCG01で実装、市販のモーションセンサーとして、mocopiを採用しています。

|

開発プロセス |

|

アーキテクチャ |

③ユーザーインタビュー

2023年11月中に桐蔭学園中高部の陸上部にプロトタイプを使って、ユーザーインタビューを実施しました。インタビューの目標は、陸上選手の実際に抱えている課題を探索し、解決策に繋げることと、自分達の作成したテストアプリを使ってもらい、現状の課題を見つけることです。

日頃の課題に関して10分、アプリのテストを10分、アプリの感想に関して10分ずつインタビューを行い、合計3人×4組=12人にインタビューを行いました。最後には、顧問の先生にもインタビューをお願いしました。

インタビューの結果、以下のようなユニークな洞察が得られました。

- 猫背、腕の振り、足のつく位置など、ランニングフォームに関する課題意識が高いこと

- フォームの改善のために、コーチや顧問の先生が声をかける、動画を互いに撮る、専用の練習方法を取るといったことが行われていること

- ペースや心拍数の確認にニーズがあること

- センサー等は、価格が導入のネックになること

ユーザーインタビューの様子

これらの調査の結果をもとに、2)の姿勢判定アプリの開発に取り組みました。また、センサーの価格や現状の練習内容から、中高の陸上部以外のターゲットも視野に入れるべきだと考えました。

【終わりに】

現在、当プロジェクトでは、開発チームがランニングフォームの判定アプリの開発を進めています。また、当プロジェクトチームは、東京大学産学協創推進本部の主催する100programに参加し、開発を行い、最終的には優秀インタビュー賞、優秀デザイン賞、Sony Innovation Fund賞の受賞をしました。それらの成果をもとに、これからも開発と、ユーザーインタビューを行っていく予定です。

さらに次のステップとして、ランニング中に自分の姿勢や理想的な姿勢に関する情報を伝達することで、ランニング練習の効率を高めることを目指していきたいと思います。今後も、ランナーの声やお話しを伺いながら、より良いアプリの開発に取り組んでいきたいと考えています。

BANDWAGON

概要

本プロジェクトでは音楽業界、特にクラシック音楽業界の中で恒常的な課題である「アーティストの演奏機会不足」の解決に取り組んでいる。このプロジェクトではITを駆使し、課題解決に向けたアプリケーションの開発、普及を目標に活動している。

BANDWAGONでは情報系を専攻している学生の2人が中心となり、大学で学んだ基盤技術をこの課題に応用しようとアグレッシブに取り組んでいる。1人は学生オーケストラのコミュニティへの所属経験をもち、自身の経験をもとに実際に「演奏機会不足」という課題において1人のペルソナという意識を持ちながら解決を目指している。また、教員から必要に応じて活動の指針、方向性のアドバイスを貰うとともに、様々な業界のインタビュイーの紹介などの支援を貰い課題解決に向けて精力的な活動を続けている。

ここでは、2023年度冬学期を中心として、その間とその前後に取り組んできた内容の大枠について報告したい。

① プロジェクト発足、初期活動(2023年6月〜9月)

初期の活動ではクラシック音楽業界の現場の声を聞くことを重視して活動してきた。アーティストの演奏機会不足という課題解決に向けて、クラシック業界を「アーティスト(演奏家)」と「(音楽イベントの)イベンター」という二つの視点から理解することが重要だと考えた。そのため実際に活動されているアーティスト、イベンターの方とアポイントメントをとってインタビューを実施した。それにより現場レベルでの課題、ボトルネックを理解するとともに、クラシック業界の現状把握を行った。

② 活動の指針決定、デモの作成(2023年10月〜2024年1月)

この期間ではインタビューから得られた知見をもとに、頻繁にブレインストーミング、ディスカッションを行い、プロジェクトとして実際に何を行っていくべきかを具体的に考えた。本プロジェクトでは演奏機会の創出には簡単にアーティストを探すことができ、仕事を依頼できるプラットフォームが必要であると考え、実際にWebアプリケーションとして公開することを目標とした。

また深層学習活用によって近年大幅に発展した情報技術を利用することで、よりユーザフレンドリーでより課題解決に効果的なアプリケーションを構築できると考えた。特に音響、音メディア処理技術や自然言語処理を利用したレコメンデーションなどの技術に着目した。

以上の目標をもとに、既存のクラウドソーシングサービスやワーカーマッチングサービスを参考にシステムの概形を考え、デモ(MVP)やデザインイメージの作成を行った。

③ 再インタビュー、アプリケーションの実験的実装(2024年2月~3月)

作成したデモやプロダクトのデザインイメージを用いて、アーティスト、イベンターの方に再度インタビューを行った。このインタビューをもとにシステムの改善を行った。その後、実際に音楽業界におけるニーズを勘案しユーザーが利用できる環境でのアプリケーション実装が必要であると考え、実験的な実装に向けて開発を進めてきた。

④ 今後の活動の展望(2024年4月〜)

現在は実験的な実装に向けて開発を中心に活動している。実装完了後、一部のコミュニティでのテスト導入の実現が現在の目標となる。

以下に、実際に活動を通して得られた知見や成果を共有する。

【クラシック音楽業界の演奏機会不足と解決に向けての考え】

音楽業界において、「演奏機会不足」は恒常的な課題の一つである。これはクラシック業界だけではなく殆ど全てのジャンルで共通することである。しかしクラシック業界では特に重大な課題であると考える。

|

|

クラシック分野では他の音楽分野に比べ、キャリアと実力に見合う演奏機会は他と比較してより少ないと考えられる。実際の音楽大学の卒業生の進路を図50に示す。大学卒業時点で演奏関係の仕事につける者は僅か5%である。よりキャリアを積んだとしても、プロのアーティストとして音楽一本で活動できる人は一握りだというのが実情である。

また演奏機会不足は単に金銭的な問題ではなく、演奏家のQOLに直結する問題である。クラシック音楽の技術を持つ人たちには仕事としての演奏機会だけではなく、趣味・娯楽としての演奏機会も不足している。インタビューを通して、金銭の有無に関わらず定期的に人前で演奏する機会(娯楽としての演奏)を求める声も多いことがわかっている。

演奏機会不足は単純に需要と供給のインバランスから生じていると考えられる。クラシック音楽のイベントがアーティストの数に比べて圧倒的に少ないのである。しかしながら、環境的な要因によって阻害されてきた潜在的な需要を引き出す余地は大いにあると考えている。私たちは、潜在的な需要を阻害する環境的な要因として、演奏家へのアクセスが悪いことが重要な要因だと考えている。この要因によって主に小規模の音楽イベントが開催しにくい状況になっていると考えられる。ここでいう小規模の音楽イベントとは、コンサートホールなどで行われるクラシック演奏会などの大規模な音楽イベント以外の音楽イベントを想定している。具体的には結婚披露宴での演奏やショッピングモールでの独奏会などが当てはまる。

現在、演奏家への仕事依頼はどのように行われているのだろうか。実際にイベンターへのヒアリングを通して、小規模のイベントにおいて仕事依頼は過去のコネクションを利用してお得意様に依頼することが多いことが分かった。もう一つのより高額なオプションとして、プロの演奏家が所属する大手事務所に依頼することも可能である。これらの現状を考えた時に演奏家へのアクセスはほとんど限られた状況であることがわかる。しかし、さらに深刻なのは、演奏家とのコネクションを持たない新規の依頼者は演奏家にリーチできない可能性があるということだ。高度にインターネットが発達した現代では、インターネットを通じた演奏依頼が第3の選択肢として存在するべきである。しかしながら、現状では殆ど機能してないように思える。自分が新規の依頼者だと考えて、実施に手を動かしてインターネット上で検索してみても、見つかるのは個人事務所が多くその数も少ない。インターネットを通じたクラシック音楽の演奏依頼に主眼をおいた統合的なサービスは現状存在しないと言える。そうなると、やはり事務所を通じた演奏依頼しか選択肢が存在せず、金銭的なハードルは高い。

結論として、本プロジェクトでは、インターネットを通じて演奏家へアクセス可能なプラットフォームが社会的に必要であり、それによって潜在的な音楽イベントの需要を引き出すべきだと考えるに至った。さらに将来的にはプラットフォームを通じて社会におけるクラシック音楽自体へのハードルを下げることで、より多くのイベントが開催されるという好循環をもたらすことが可能であると考えられる。

【アプリケーション開発】

実際にアプリケーションを開発するにあたって、僅かだが存在した過去の類似サービス(現在アクティブなサービスはなかった)や既存のクラウドソーシングサービスやワーカーマッチングサービスの比較検討を行った。さらにヒアリングやディスカッションを通じて得られた知見を下に、アプリケーションに求められているニーズを洗い出し、以下の5つをシステムにおいて重要な要素だと考えた。

- 依頼者(イベンター)に対してフレンドリーなシステム

私たちは、これが最も重要な要素であると考えている。依頼者のニーズは演奏家に比べて少ないのは事実である。そのため、依頼者にフレンドリーなシステム開発を心がけ利用を促進することが必要である。以下はその具体例である。

- 音楽知識にナイーブな人でも簡単に使えるUI, UX

- 使ってて楽しいと思えるシステム

- AI によるCHATや感情抽出、レコメンデーション

- 信頼度の高い演奏者能力評価システム

おそらく、自身の耳だけでクラシック演奏者の技術を測定できる依頼者は少ないだろう。そのためシステム内で演奏者の能力を評価し依頼により適したレコメンデーションをすることが必要だと考える。しかしながら、評価は慎重にかつ正確に行わなければいけない。そのために、下図のような演奏者能力評価システムを作成することを試みている。

|

演奏者能力評価システムの例

|

- パッケージ化された演奏者のレコメンデーション

依頼者が演奏家を探している際に、演奏家を推薦されたとしても、その根拠が不明で、さらに金銭面や、イベントの要求水準にマッチしているかも不明である。よって、演奏家の情報に加え料金、曲目、演奏時間などを含めてパッケージ化してレコメンデーションするようなシステムが望ましいと考えている。さらに依頼者の要望と最適にマッチしたパッケージをレコメンドできるようなアルゴリズムが必要となる。下の図が一例である。

|

パッケージ化されたレコメンデーションシステムの例 |

- 契約時のペインを削減

本プロジェクトでは、システムにおいて、契約時の内容のすり合わせ、実際の契約におけるペインを出来るだけ減らすことが重要であると考えている。そのため、契約時に必要な事項、音楽業界ならではの事情を理解することが重要だと考えヒアリングし情報を収集した。

- 適切な相互評価システム

ネットワークを通じた取引において、評価システムは非常に重要な要素である。評価システムは一方向ではなく、相互に評価するのが望ましいと考えている。既存の大手クラウドソーシングサービスの研究を行い得られた知見をベースに、クラシック業界におけるローカルな情報を盛り込んだ評価システムを作成したい。

本プロジェクトでは以上の5つの要素を軸にしてシステム開発を行っており、今後もその方針は継続する予定である。

Webアプリケーション画面の一部

フェムテック・プロジェクト

~ 全ての女性のQOLと健康増進を目指すサービスの開発 ~

本プロジェクトでは、科学とテクノロジーを活用して女性の健康を支援する、フェムテックの分野で新規事業の開発に取り組んでいる。本年度から、女性ホルモンを自宅において簡単に機械で測定し、そのデータをアプリで管理できるサービスの提供を行うべく開発にコミットしている。

これまでタブー視されてきた女性の健康やライフイベントに関わる悩みだが、近年それらを共有し、互いに助け合うことが重要視されつつある。月経前困難症や更年期障害、不妊症などの症状は女性の健康の障害となり得る。しかし、これらの症状には、人によって感じる辛さに差があるため、それを客観的に検査・計測する指標が存在せず、自身が診療を受けるべき状況にあるかを明確に判断できない等の課題があった。また、自身の症状の判断に迷いが生じると、通院が高額、面倒であるという意識が強くなり、結果的に病院受診へのハードルを自ら高くしてしまうケースもある。

そこで、女性ホルモンを自宅で簡便に検査・測定することができれば、女性ヘルスケア科の診療を推奨・案内するサービスを提供することができるのではないかと考えた。そうしたサービスがあれば、病院に出向かなくても、自身で必要となる対策を講じることが可能になり、全ての女性のQOL、健康を促進することができるというのが本事業の着眼点である。

|

サービスの概要 |

今期は、自身のアイデアをもとに先生に授業を通してフィードバックをいただきながら、授業を通じてマーケットの調査などを行ったことで、この事業を今後どのような形で推進していくかの礎を築くことができたと考えている。

CanSatおよびハイブリッドロケットの開発

【プロジェクトの概要】

当プロジェクトは2020 年度の全学体験ゼミナールにおいて有志のメンバーによりCanSat を製作・⼤会参加したことに端を発し、「航空宇宙の観点から⼯学的知⾒を獲得し,実践的能⼒を⾝につける」という⽬標のもと活動の拡⼤を⽬指して開始された。現在はCanSat やハイブリッドロケットの開発を⾏なっており、2023年度にはそれぞれについて開発した成果物を⼤会参加によって実際に運⽤、成果を確認した。各個⼈の実践的能⼒の獲得とともに、開発を通じて得られたノウハウを継承し発展的なミッションに積極的に取り組んでいくことで、チーム全体の技術⽔準の向上・活動規模の拡⼤も⽬指している。

【今年度の活動内容】

①新人研修の実施

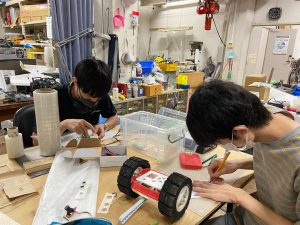

今年度は、新たに新⼊⽣を迎えチーム内で新⼈研修を⾏った。新⼈研修の⽬的はロケット及び⼈⼯衛星製作における基本的なマネジメント⼿法の習得や製作技術の獲得であり、2年⽬以降の活動の基礎となる能⼒を⾝に付けることができるように新⼈研修の内容を練り、実施した。具体的には、ロケットと⼈⼯衛星のそれぞれに興味を持つ新⼊⽣で班を分け、それぞれペットボトルロケットと⼩型ローバーの製作に取り組んだ。実際の航空宇宙分野での製作プロセスに則り、Mission Definition Review(MDR,ミッション定義審査)→ Preliminary Design Review(PDR ,基本設計審査) → Critical Design Review(CDR,詳細設計審査)を設け、新⼊⽣の発表に対して上級⽣が設計内容を審査する形式で開発を進めた。完成度の⾼い機体を製作した班や最後まで完成に⾄らなかった班もあったが、製作の全体像を掴んでもらうことができ、有意義な研修であった。以下の写真は、ロケット班の製作物であり、完成度の⾼いものであった。

|

新入生による新人研修における製作物 |

② CanSat の開発・⼤会参加

活動の概要

CanSat 製作の⼤きな⽬的は、⼈⼯衛星開発に必要とされる基礎的な⼯学的知⾒、技術⼒の獲得にある。⼈⼯衛星開発には、⾼度な知⾒や技術⼒が必要とされ、製作費⽤や期間も膨⼤なものになることから、学⽣が最初から本格的な⼈⼯衛星開発に取り組むことは難しい。CanSatは、空き⽸サイズの模擬⼈⼯衛星として、学⽣が⼈⼯衛星開発を体験することの難しさを克服した。CanSatの製作を通じて、地上にいながら⼈⼯衛星開発に必要とされる基礎的な概念や知⾒、技術⼒を学ぶことができる。また、⼈⼯衛星の構造や電装、制御などに関する⼯学的な技術⼒を獲得できると同時に、限られた期限や予算の中でチームをまとめるマネジメント能⼒や、規定や重量や⼤きさなどの制限の中で開発を進める能⼒を⾝につけることができる。当チームでは2020 年度の活動初期から⼈⼯衛星開発に興味を持つメンバーを中⼼にCanSatの製作を⾏い、成果の確認のため能代宇宙イベント等の⼤会に参加している。

今年度の活動

今年度は本プロジェクトの学部1 年⽣で構成されるチームがCanSat の製作を⾏った。チームとしての製作歴が⻑いことからより⾼度チームションへの挑戦も考えたが、今年度は新⼈研修を経ているとはいえまだ上述の能⼒が⼗分に⾝についていない新規メンバーのみで開発することを鑑み、それらの涵養をより重視しミッションについてはほぼ前年度と同じ内容で⾏った。またこのため上級⽣の介⼊は質問対応程度と新⼈研修よりも少なく留め、新⼊⽣らには⾃ら開発し学んでいくことを求めた。

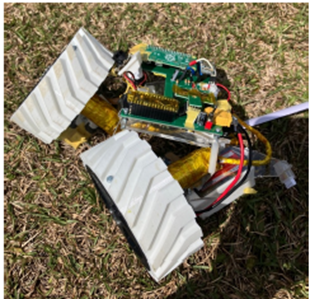

ランバック部⾨、すなわち、パラシュートの展開から地⾯に着地したのち、⾛⾏能⼒を持たせたCanSat で決められたゴール地点にどれだけ近づくことができたかを競う競技に参加するため、新⼊⽣のチームによりローバー型のCanSat が製作された。昨年度同様Raspberry pi を⽤いた画像認識による近接を試み、構造、電装、制御全て新⼊⽣が独⾃に創意⼯夫し製作を⾏った。

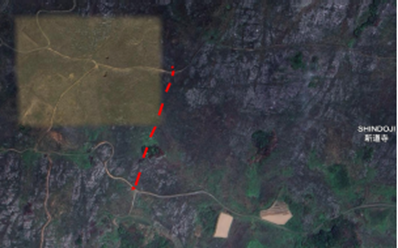

製作した機体をもって2023 年度種⼦島ロケットコンテストのCanSat ランバック部⾨に参加し、ミッションには失敗したが⼤会での実地運⽤を新⼊⽣ながら経験することができた。失敗の直接的な原因はパラシュートによる落下中にパラシュート固定⽤のテグスが切れ途中から⾃由落下したことによる、着地衝撃に起因する機体損傷であった。しかしながらこれはテグスへの荷重の集中を防ぐ構造上の⼯夫や、強度試験及びEtoE 試験により防げた可能性のある失敗であり、技術⼒の不⾜による開発の遅延や新⼈研修で⼀部ができなかった実際の運⽤による経験の不⾜が遠因であったと思われる。詳細な結果は現在新⼊⽣により検証中であるが、今後上級⽣も含めたレビューを⾏いチーム全体の糧としていきたいと考える。

今後はCanSat の製作と⼤会参加を、今年度⾏ったような新⼊⽣によるロケット・⼈⼯衛星開発の基盤となる基礎的な技術・能⼒の獲得の場として活⽤するとともに、ミッション部⾨参加など発展的かつ独⾃性の⾼いミッションへの挑戦を通じた実際の⼈⼯衛星開発により忠実に従った技術・経験の獲得の場としていくことを予定している。

今年度のCanSat機体 とミッション後破損した機体

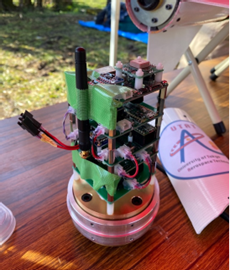

③ハイブリッドロケットの開発・打ち上げ

活動の概要

ロケット部⾨は昨年度新規に発⾜した部⾨であり、「航空宇宙の観点から⼯学的知⾒を獲得し、実践的能⼒を⾝につける」という本プロジェクトの⽬標から、ハイブリッドロケットの設計、製作を通して宇宙輸送の技術やマネジメント能⼒を獲得することを⽬指している。今年度はまずチーム初の打ち上げを成功させることを通じ、ロケットに関する基礎的な技術・知⾒の獲得及び開発基盤の構築を⽬指した。新規に着⼿した分野であり、全員が未経験で何もかも計画通りにいかない中、試⾏錯誤を繰り返し諦めることなく開発を進めた。またロケットの性質上⾃チームのみでは難しい成果確認のために、2024年3⽉に開催された平尾台共同打ち上げ実験に参加し、結果打ち上げは成功し概ね想定していた通りの成果を確認することができた。打ち上げ時の動画は次のリンクで公開している:

https://www.youtube.com/watch?v=gcWSObl7iiU

ロケット部⾨は構造班、推進班、電装・制御班、シミュレーション班に分かれており、それぞれ互いに協⼒しつつ進めている。各班の活動内容と今年度の成果は以下の通りである。

構造班構造班は機体構造系の設計、製造を⾏うとともに、推進系・アビオニクスを含む機体全体の統合を⾏なう。シミュレーションで算出した推⼒、重⼒、空気⼒に耐えながら、空⼒的に安定している必要があるため、材料⼒学、弾性⼒学、CAD を⽤いた強度計算や、流体⼒学、制御⼯学、CFD に基づいた空⼒設計を実施する。また製造,組み⽴てを容易にすることにも重点をおいて設計を進め、実際の各部品の製造、打ち上げ前の組み⽴ても担当する。

今年度はフライトモデルの初めての製作であり、かつ上述の担当作業のほとんどがCanSat 等の開発では未経験なものであったため、各作業の基礎的なノウハウ獲得と標準的な機体の完成を最重要視して設計・製作を⾏った。まず設計については安全性と確実な打ち上げを第⼀に基本に忠実に⾏いつつも、今後の規模拡⼤を⾒据え、⾶⾏中の空気⼒やパラシュート開傘時の衝撃に耐える強度とより⾼くまで⾶翔するための軽量化を両⽴することを⽬指した。また強度計算や空⼒設計を繰り返しながら構造を調整し、製作した各構造部について強度試験等を実施することで、ロケットの打ち上げにおいて特に重要視される安全性の担保にも努めた。実際の製作においては、特に当プロジェクトは現状加⼯技術の蓄積が⼗分ではなかったため、製作費増⼤や安全上の懸念から主に⽤いるガラス繊維強化プラスチック(以下:GFRP)チューブは外注し、機体の各モジュールを接合する⾦属プレートについてはその多くをモノづくり⼯房に製作依頼することとなった。⼀⽅で今後の複雑形状の製作やチームの技術⽔準向上のために、講習を実施しGFRP及び⾦属の⼀部加⼯については構造班員⾃ら⾏った。

結果として、安全審査に合格し無事打ち上げにも成功し、最終的に機体をほぼ損傷なく回収することができた。同時に組み⽴てや安全審査において、構造班員で製造した部品に関して加⼯精度の低さやノウハウの不⾜に起因する⽀障があり反省点として挙げられた。今後は加⼯技術の向上と、より⾼⾼度の打ち上げや⾃作エンジンに合わせた強度と軽量性を両⽴した機体設計・製作に⽬指し開発を⾏なっていく予定である。

推進班

推進班は、今年度エンジンの燃焼試験の際に必要となる燃焼架台の製作、エンジンの運⽤の際に必要となる地上⽀援設備の設計・製作を⾏い、また燃焼試験及び打ち上げ時のエンジン運⽤を担当した。

打ち上げ時の機体全体 と打ち上げ後回収時の機体

今回は時間的、予算的、技術的制約によってエンジンの内製を⾒送り、HyperTEK社製のハイブリッドエンジンの購⼊しロケットに搭載することを決定したが、次回に向けて新型エンジンの仕様も並⾏して検討した。特に今年度は、昨年度他団体と協⼒して⾏った燃焼試験及び本番のエンジン運⽤について⾃団体のみで⾏う必要があったため、燃焼架台及び地上⽀援設備の完成はもちろん、燃焼試験場やボンベ、エンジン等の⼿配、運⽤練習など各班の中でも特に労⼒と出費を求められた。なお燃焼試験については東⼤⼯学部⼯学系研究科の柿岡教育研究施設において責任教官の指導のもと安全に⼗分配慮して試験を⾏った。

結果として、2度の⾃団体のみによる燃焼試験と打ち上げ時のエンジン燃焼に成功し、無事ロケットを約185m まで打ち上げることができた。燃焼試験から本番の運⽤を通じてほとんどトラブルがなく、推進系に関して基礎的だが確実な打ち上げ環境を整えられたと⾔える。特に⾃団体の地上⽀援設備と燃焼試験環境を構築・運⽤できたことで、今後は機体やエンジンの開発に注⼒できることから、これだけでも今年度の成果は⾮常に⼤きいものであったと評価できる。なお打ち上げ時点⽕開始から燃焼開始まで時間がかかり、また燃焼時間が燃焼試験時よりも短いなど細かなトラブルは⾒られたため、今後は差し当たりこれらの検証と改善を⾏っていく。

今後推進班は技術的にも簡素で⽐較的安全なハイブリッドエンジンを引き続き対象に、⾃作エンジンやタンク等の開発、エンジンの⾼効率化を軸に開発を⾏う予定である。まず現在利⽤しているHyperTEK 社製のエンジンは酸化剤の流量調整ができず、ノズル偏向もできないために機体制御が難しい。さらに、既製品はその仕様が決定されているため機体性能はその制約を受ける。今後の機体性能の⾼度化を考えるとエンジンの内製が必要であり、次年度はハイブリッドロケットエンジンの新規設計、製作を⾏う予定である。エンジン開発には危険が伴うため、今年度に引き続きロケットエンジンを専⾨とする教員、エンジン開発の経験豊富な他の学⽣団体と密に連携して⾏う。またエンジンの⾼効率化のために、グレインや燃焼室形状の研究、及び製作したエンジンの詳細な燃焼試験環境整備も⾏なっていく。

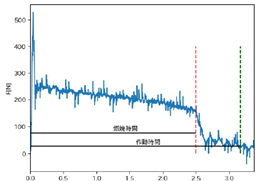

|

左:燃焼架台と地上⽀援設備 中央:燃焼試験の様子 右:燃焼試験時の推⼒履歴 |

電装・制御班

電装・制御班では、推進班の節で前述した地上⽀援設備や燃焼試験⽤計器の電気系統の設計・製作、及びロケットに搭載するアビオニクスの設計、製作、ソフトウェア開発を⾏った。また打ち上げ時の計器運⽤とログ回収・解析も担当した。

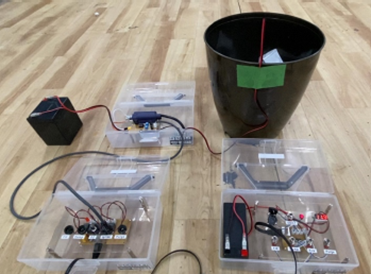

まず地上⽀援設備の電気系統には、射点から距離を隔てた点⽕点で地上⽀援設備を遠隔操作するためのランチコントローラや、エンジンに点⽕するための⽕花放電を⽤いたイグナイタがある。今年度は予算上の都合もあり、これらを全て回路理論等に基づいた理論計算のもと設計し内製した。また燃焼試験時の推⼒ロギング機構やその他燃焼試験⽤の電気設備についても、安全性や測定精度を確保しつつ電装班で製作を⾏った。これらによって燃焼試験及び打ち上げ時のエンジン燃焼の成功に寄与した。またロケット内に搭載するアビオニクスの設計・開発も⾏った。今年度は初の打ち上げであったため、確実で安全なパラシュートの放出と⾶⾏ログの回収を最重要視してハードウェア・ソフトウェアを設計した。また今後の⾶⾏中の機体制御等の実現を⾒据え、必要な状態量の計測や計算リソースの確保、データバスの利⽤などの試験的な運⽤も同時に⾏えるような設計とした。

|

左:地上⽀援設備の電気設備の⼀部 右:搭載計器 |

結果として頂点到達後のパラシュートの放出に成功し、機体及び搭載計器の破損の少ない回収に成功した。またテレメトリによる機体捜索の簡単化や、⾶⾏中の状態量及び計器の動作に関するログの回収により、スムーズな打ち上げ運⽤と⾶⾏挙動・計器動作の正常性検証に寄与できた。ただ開発が遅れたことによりファームウェアに関して設計の不⼗分な点や、試験的に搭載したものの使⽤まで漕ぎ着けられなかった計器もあり、今後は差し当たりそれらに対応しより確実かつ意義のある搭載計器運⽤に取り組んでいく必要がある。

|

左:回収したログ 右:ログ中の機体座標に基づく⾶⾏経路 |

今後は基礎となる試験設備や搭載計器に関して今回不⼗分であった点を改善し、より確実かつ安全な燃焼試験・打ち上げ運⽤を実現するとともに、推進のエンジン製作に必要な燃焼試験設備の拡充や、推⼒制御装置等の開発による⾶⾏中の機体制御といった発展的な開発にも取り組んでいく予定である。

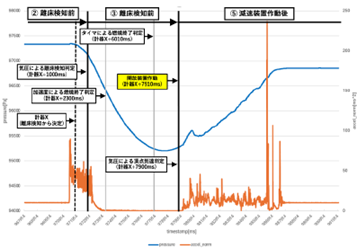

シミュレーション班

シミュレーション班ではロケットの軌道や姿勢などを計算するシミュレーターの作成を作成し、打ち上げ当⽇は射場の環境に基づいたシミュレーションによる打ち上げ可否判断を担当した。

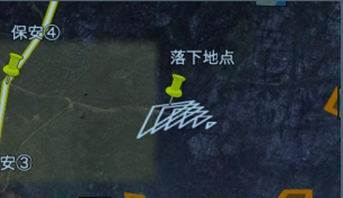

このシミュレーターは⾵や発射時のロケットの姿勢を考慮した落下地点予測によって安全の確保を⾏う他、機体設計等に必要な情報の他班への提供を⾏うために制作された。また、シミュレーターで使⽤する空⼒抵抗の値を数値流体シミュレーションによって計算することも⾏っている。結果として、書類審査及び打ち上げ前の安全審査において⾶⾏安全を担保し、打ち上げの成功に寄与した。また図69の通り、打ち上げ後の事前シミュレーションと⾶⾏データの⽐較も担当した。特に図70は、機体の実際の落下地点が斜⾯であったためこれを補正したところ、シミュレーションによる予想落下範囲内に機体が落下したことを⽰しており、今回制作されたシミュレーターの正確性をある程度裏付ける成果を得られたとも⾔える。今後はより⾼⾼度の打ち上げや⾶⾏中の機体制御に向けて、精度向上やシミュレーションに含むパラメータの拡充に取り組んでいく。また電装・制御班と協⼒して機体の電気モデル及びインターフェースの実装も⾏い、HIL(Hardware-in-the-loop)等を実施することで⾶⾏中の機体制御の実現に寄与していくことも計画されている。

|

左:シミュレーションと⾶⾏データの⽐較 右:補正後の落下点と予想落下範囲 |

学生の声

この講義では、先生に毎週自分の事業案について相談し、毎回フィードバックをいただくことができる。これは他の講義にないユニークな点であり、最大の特徴である。

講義が開始された当初は子宮頸がんの検査アプリの開発を考えていたが、先生からいただいたアドバイスを契機として、売上に繋がりにくい点や、医療行為と認定されかねないグレーな部分があることを認識するに至り、結局その案は見直すことになった。

だが、その後、講義の前に時間をかけて、自分で新しい事業に向けてマーケットを調査、さらに深掘りし、毎回講義でそれを発表した。先生が授業時間内、そして時間外でもメンターとしてサポートしてくださったおかげで、新しい事業案を構築することが可能となった。

この講義は、先生から一方的に学びを得る場ではなく、むしろ、こちらから貪欲に起業に向けて様々な視点で調査して理解することが重視される場である。そして、先生から毎週の講義でフィードバックと提案をもらえることが魅力である。講義を通じて、開発にあたっての問題点、解決策など、より具体的なアプローチについて相談に乗っていただけたのは、自身にとって貴重な学習の機会となった。

この授業で学んだことをベースにし、出来上がった事業案で収益が出せるように、今後もフィードバックをいただきつつ、メンタリングのサポートを受けながら、是非とも事業の成功に繋げていきたい。

大会結果

UTAT

2020年 能代宇宙イベント参加

2021年 植松SPCコンテスト参加

2022年 能代宇宙イベント CanSatランバック部門 2位

UTイノベーターズ・ギルド発 スタートアップ企業

| 社名 | 設立 | 事業内容 | 概要/URL |

|---|---|---|---|

| PRUTO | 2010年 | スマートリモコン | 社名を変更して存続 |

| manabo | 2012年 | オンライン家庭教師アプリ | 駿台グループに売却 |

| 本郷飛行機 | 2015年 | ドローン/ロボティックス | http://hongo-aerospace.com/ |

| Tsuzucle | 2020年 | デジタル戦略コンサルティング | https://www.tsuzucle.com/ |

| Eversteel | 2021年 | 鉄スクラップ解析アプリケーション | https://eversteel.co.jp/ |

| カミカグ | 2021年 | ダンボール家具 | https://kamikagu.myshopify.com/ |

| Archileon | 2021年 | 3Dハイブリッド造形技術 | https://www.archileon.net/ |

| Caretomo | 2024年 | 看護記録作成AI支援システム |

関連URL

| サイト | URL |

|---|---|

| UTAT公式Twitter | https://twitter.com/UTAT33143156 |