概要

自動車技術会が主催して9月に静岡県エコパで開催される「学生フォーミュラ日本大会」に出場するフォーミュラレーシングカーを「東京大学フォーミュラファクトリー(UTFF)」として企画、設計、製作、試験、改良し、大会に参加する一連の過程を体験するプロジェクト。単に車両を作るだけでなく車両製作に必要な資金集めから始めるため、プロジェクトの広報活動なども併せて行うことになり、仮想企業の運営を経験できるプロジェクトである。

科目情報

| 科目名 | 講義題目 |

|---|---|

| 主題科目 全学体験ゼミナール |

フォーミュラレーシングカーを作るA |

| 科目名 | 学期 | 科目番号 |

|---|---|---|

| 創造的ものづくりプロジェクトIB ‐学生フォーミュラプロジェクト‐ | 学部3年生S1S2 |

FEN-CO3g02P2

|

| 創造的ものづくりプロジェクトIIB ‐学生フォーミュラプロジェクト‐ | 学部3・4年生A1A2 |

FEN-CO3g32P2

|

| 創造的ものづくりプロジェクトIIIB ‐学生フォーミュラプロジェクト‐ | 学部4年生S1S2 | FEN-CO4g62P2 |

| 創造性工学プロジェクトIB ‐学生フォーミュラプロジェクト‐ | 大学院修士・博士S1S2 | 3799-502 |

| 創造性工学プロジェクトIIB ‐学生フォーミュラプロジェクト‐ | 大学院修士・博士A1A2 | 3799-532 |

※最新の開講状況はシラバス・便覧をご確認ください。

指導教員

山崎 由大・草加 浩平

活動内容

①春学期の活動(2023年4月~9月)

2023年度春学期に当たる4月~9月の間は9月初旬に開催された「学生フォーミュラ日本大会」出場のための電気駆動フォーミュラレーシングカー作りと試験走行、改良及び大会での各種審査に対する資料作成や発表練習などがプロジェクト活動の主な内容であった。

2003年の第1回学生フォーミュラ日本大会から参加を始めた東大チームは、2022年9月の大会までは基本的にガソリンエンジン車で参加してきた。2009年の第7回大会で総合優勝した後、当時ガソリン車だけだった学生フォーミュラ大会に電気駆動車両(以後EV)での参加を企画し、大会としては規則さえできていない2010~2012年にEVフォーミュラを製作してエキシビジョン参加したことが有った。しかしこの時は参加者のほとんどが電気系の学生だったため、実物のフォーミュラレーシングカーを作る負担が大きく、徐々に活動の方向性に疑問が出始めていた。結局2012年大会を最後にチームでは実物ではなく模型を作ることでハードの製作負担を減らし、その分制御系の開発に力を使いたいということになり、大会としてEVクラスが正式に発足した2013年には大会参加を止めてしまった。

しかし世の中の流れの中でEV化の波が大きくなってきたこと、大会主催者としてもEVクラスを拡大し、2025年大会には半分をEVクラスにしたいという目標を掲げたことも有り、チーム設立以来ファカルティアドバイザを務めてきた草加が定年退職する2022年までに東京大学にもEVフォーミュラチームを立ち上げることにした。そこで、2019年より創造性工学プロジェクト&創造的ものづくりプロジェクトに立ち上げていたテスラのEVを改造してEVレースに参戦する「EVプロジェクト」を2021年4月からEVフォーミュラレーシングカーを作り学生フォーミュラ日本大会に参戦することに活動目標を変更した。そんな訳で2021年度は東京大学の中にガソリンクラス出場を目指す東京大学フォーミュラファクトリー(以後UTFF)とEVクラス参戦を目指す東京大学EVフォーミュラチーム(UTEF)の2チームが活動をしていた。ガソリンチームで使用していたエンジンが生産中止になったことや、学生メンバーが2チームに分かれることで、それぞれのメンバー数が少なくなり、チーム力が低くなることなどに問題を感じ、ガソリンチームが2022年9月を最後に参戦を止め、二つのチームをUTFFとして統合して2023年大会から東京大学はEVクラスのみに参戦することになった。

上記の経緯により、2023年度前半は2022年大会直後から始まった新生UTFFの活動として2023年9月の大会にEVフォーミュラを参加させ全種目完走させることを目標に活動を実施した。

学生フォーミュラのEVクラスには電気系でかなり複雑な規則が設定されているため、EVクラス出場チームはそれぞれに苦労を重ねているのは聞いていた。東大チームにおいてもそれは同様で、フレームなどの機械的部分では計画に近いペースで製作が進んだものの、電気系統の開発は回路などのハード面でも、制御系のソフト面でもスケジュールを満足することができず、車両の完成は予定よりかなり遅れた。7月3日に協力していただいている埼玉県羽生市のカートコース(クイック羽生)においてシェイクダウン(車両が完成し走行した)できた。しかし大会まで2か月しかない中で試験走行の回数を稼ぐことができなかった上に、減速機の設計に不備があることが判明しモータトルクを十分に発揮することができない状態で9月の大会を迎えることとなった。しかし大会では順調に車検を通すことができ、結果的には全種目完走という23年大会の我々の目標を達成することができた上に、EVクラスに参加したチームの中で、名古屋工大と共に全種目完走したただ二つのチームとなった。EVクラスの車両はエンデュランス(1週1㎞弱のコースを二人の運転手が各10周走り、そのタイムを競う競技)において熱問題やバッテリの容量問題のためにガソリン車のようにフルパワーで走ることができないため、ガソリン車と同じ基準で得点計算されると、ガソリン車に比べてエンデュランスの特典がとても低くなってしまう傾向にある。このためエンデュランスを完走できなかった名古屋大学チームがEVクラスで優勝するという結果となり、大会主催者の頭を悩ます結果となった。大会での成績は総合25位、EVクラス3位というものであったが、EVクラスに初出場で車検をすんなり通り、全種目完走したという結果は主催者を含め、学生フォーミュラ大会関係者に大きな衝撃を与えた。以下に2023年度大会までの主要な活動のまとめを載せる。

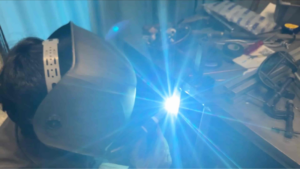

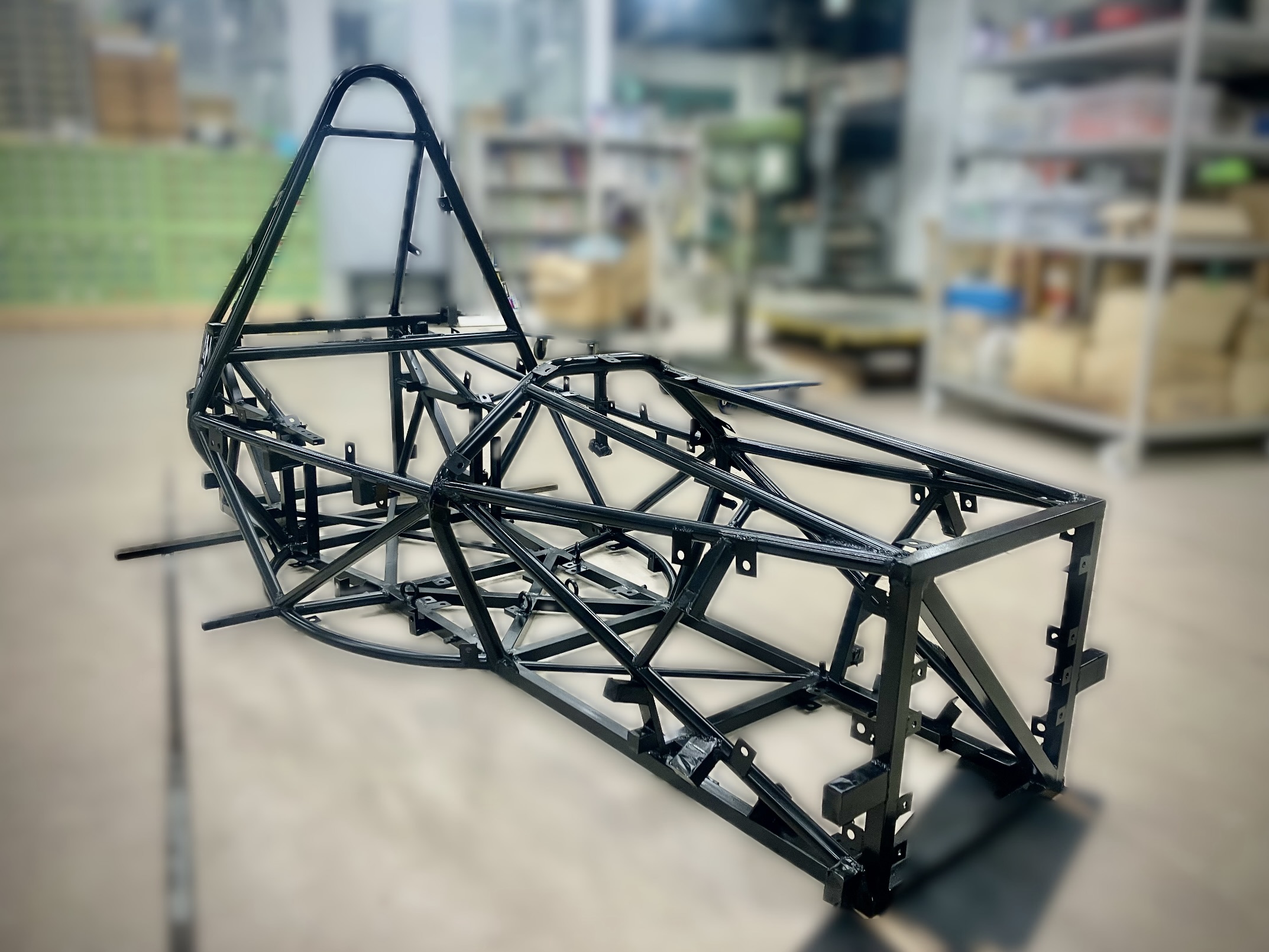

2022/4/2 UTFF01Faraday接地

UTFF01Faraday のフレームが完成し、引き続きステーの溶接、サスペンション部品の作製を行いました。今季はアルミフレームを利用した治具を使用することで治具製作の手間を大幅に削減することが可能になりました。サスペンションの製作も進み、4月2日 にタイヤを履かせて接地を終えました。

2023/6/1 コストレポート提出から始まる各種審査資料提出

6/1 に静的審査書類の一つである、コストレポートを提出いたしました。これはマシンの製造にかかるコストを計上する書類であり、このクオリティがコスト審 査における点数の約8割を占めます。コストの計算書、その証拠となる図面を合わせて1000ページ以上を超します。今年度は本格的な書類作成を5月中旬をより行いました。 初めて作成するメンバーも多かったものの、コストの教育体制やチェックを充実させたため短時間でクオリティの高いものを作成することができました。

これに続いて6月15日にはデザイン審査資料提出、6月22日にはプレゼンテーション審査資料提出と車両の製作と並行して大会に向けた各種審査資料の提出が続きましたが、何とかすべての審査資料提出を期限内に済ませることができました。

2022/7/3 UTFF01Faradayシェイクダウン(クイック羽生)

クイック羽生におけるシェイクダウン 富士スピードウェイでの合同走行会

大会に向けて製作を進めておりましたUTFF01Faraday が、7月3日に埼玉県羽生のクイック羽生にてシェイクダウンを迎えました。さらに続く7月9日には、富士スピードウェイで東大チームが企画、開催した合同試走会において大会事務局提出用のビデオ撮影を実施しました。

しかし、 シェイクダウンは飽くまでもスートに過ぎません。大会で好成績を残すためには、その改良作業こそが重要となります。試験走行で発覚した問題点や課題を修正し、試走を重ねてトラブル出しを行うとともに、セッティングの調整やドライバーの育成に努め、より速く走れるマシンを目指すことになります。

大会リザルト

<開催期間> 2023年8月22日~24日(オンライン静的審査)、 8月28日~9月2日(現地開催の動的審査)

<参加チーム数> 77(内24チームEV)

成績

|

総合順位(77チーム中) |

25位(EVクラス3位) |

356.06 / 1000 |

|

コスト |

39位(EVクラス4位) |

30.85/ 100 |

|

プレゼンテーション |

15位(EVクラス5位) |

66.22 / 100 |

|

デザイン |

38位(EVクラス11位) |

87.00 / 150 |

|

アクセラレーション |

30位(EVクラス5位) |

61.63 / 100 |

|

スキッドパッド |

21位(EVクラス5位) |

3.50 / 75 |

|

オートクロス |

28位(EVクラス5位) |

37.04 / 125 |

|

エンデュランス |

21位(EVクラス1位) |

25.00 / 275 |

|

効率 |

1位(EVクラス1位) |

0.00 / 100 |

|

ぺナルティ |

– |

無し |

|

省エネ小1位・ベスト車検賞2位・日本自動車工業会会長賞 受賞 |

||

大会レポート

大会に向けた対策や当日の様子を綴ります。

デザイン審査

デザイン審査ではEV初年度ということもあり正直な話デザイン審査で高得点が望める準備ができていませんでした。全体方針からデザインの定量的評価を可能にするマシンにすることが目的で、チームとして評価できてない状況でして、今現在行っているものを内容自体はEV初年度ということも審査員も理解されており。EV初年度にしてはちゃんと考えて設計していると褒めの言葉もいただき、審査後のフリータイムで来年度のマシンで行うべきポイントなどを教えていただきました。その為、来年度のデザインを期待できるような出来にしたいと思います。

プレゼン審査

今年のプレゼンチームは「フォーミュラカーで月面レースを行う」というインパクト重視のアイデアで臨みました。これはプレゼンチーム内で「何か新しいこと、どうせなら今まで他のチームがどこもやったことがないインパクトがあることをやりたい」という発想のもと、スタートしました。ただ、この発想を実際にビジネスモデルの形に落とし込むことは非常に難しく、発表1週間前になってもスクリプトもスライドも何度も作り直す、と非常に多くの試行錯誤を繰り返しました。また、プレゼンチーム自体は何度もメンバーの出入りがあり、リーダーとプレゼンター以外のメンバーはほぼ全員入れ替わるというチームワークが非常に難しい状況に置かれてしまったのも事実です。最終的にプレゼン審査までには完成体をしっかり作り上げることができましたが、やはり非現実的すぎることが災いし、結果は15位とTop10入りを逃す結果となってしまいました。来年度は今年の反省を踏まえ、地に足を付けたビジネスモデルを題材とした発表や盤石なチーム体制の確立等を目標に頑張りたいと思います。

コスト審査

審査書類であるコストレポートの作成にあたっては、EV化に伴う影響を大きく受けました。昨年までとはパワートレインの部品構成が大きく変化し、電気の部品の図面やFCA(工程・費用計算)の書き方を学びながら進める必要がありました。加えて、シェイクダウンに向けた追い込みの時期とも重なり、対応できる人員も時間も足りない中での作業でした。そのため、なるべく負担を増やさず省力化することを目指しました。その結果、本番でいくつかの誤りの指摘こそあれど、ペナルティ等を受けることなく必要書類を提出することができました。

また、製造面での問題について解決策を検討・発表するリアルケースシナリオでは、各工程で起こる問題とその対応策を複数比較検討したことで高評価をいただき、20点満点中19点を獲得しました。

全体としては、EV化による車両価格の増加によって点数を落とす結果となりましたが、来年以降に繋がる下地を構築できたのではないかと思います。今年の指摘項目を参考に、来年は点数の向上を図ります。

1日目 8/28

大会ではいきなり車を走らせることはできず、安全性に関するさまざまなチェックを車検で受ける必要があります。EV車検はEV車両だけに追加で課される電気系統の車検です。

大会の1週間前から本格的に対策をして、細かい点まで問題を取り除きました。準備のおかげでEV車検は重大な指摘を受けることなく、大会1日目にできるすべての車検を完了させることができました。ベスト車検賞2位を頂けた要因の一つになったと思われます。

2日目 8/29

午前中は1日目で電気車検の重要部分は合格していたため、エナジーメーターの取り付けを行い予定通り電気車検を一発合格しました。その為空いた午後の時間で、弊チームと同じく3日目に機械車検を控えている静岡大学様と東北大学様と合同で、お互いのマシンを車検し合う模擬車検会を企画しました。お互いに客観的な視点から車検ができ、貴重な時間になりました。本番の車検前に対策することができ、このことを3日目に活かすことができました。

3日目 8/30

午前中は前日の模擬車検会にて発覚した車検不適合箇所の修正を行いました。前日夜に決めた機械車検までの流れの通りにチームが動くことができ、非常にスムーズに機械車検に行くことができました。惜しくも機械車検を1発で通すことはできませんでしたが、車検が始まってから1時間以内で車検に合格することができました。これは、事前に車検で必要な資料や写真をまとめておいた成果だと思います。午後にはドライバー脱出テスト、チルト・重量、レインテスト・ブレーキテストに合格し、競技に出る資格を得ることができました。レインテストを行う設備が大学にないためテスト中は非常に緊張しましたが、無事合格することができて安心しました。3日目の夕方にはプラクティスも行うことができました。翌日の動的種目開始に向けて十分な成果を挙げることができました。

4日目 8/31

この日は待ちに待った動的審査の初日です。行われる競技はアクセラレーション、スキッドパッド、オートクロスの3競技で、それぞれ二人のドライバーが2回ずつタイム計測を行えます。p?の駆動のところで詳しく説明いたしますが、駆動軸に不安をかかえており、全種目完走が目標の私たちはまず午前中に、車両に負担をかけないようにゆっくり3種目を走り切り記録を残しました。午後に入り周囲のEVチームの状況を考えると、名古屋大学や静岡理工科大学といった昨年度からEVクラスにエントリーしていて私たちよりも10~20秒速いタイムで走っているチームとエンデュランスを走ることになると予想されたため、負担をかけてでもモータの出力を上げてオートクロスを走らせることにしました。そこで、68.587を記録することが出来て4日目が終了しました。

5日目 9/1

この日の主要なタスクの一つとして、6日目のエンデュランス競技に向けたアキュムレータコンテナの充電作業がございました。充電は大会会場内の定められたスペースで行う事となっており、私含めた2-3人が常駐し状態を監視しながら作業を行いました。

普段と異なる場所での作業であり、かつ車検合格のために充電器を一部現地で調整していたためセッティングに時間を取られてしまいましたが、一旦開始した後は特にトラブルに見舞われる事なく無事充電を終えることが出来ました。

今回用いた充電器には、高砂製作所様よりお借りした電源装置を使わせていただきました。普段の活動においても快く電源装置をお貸しいただいており、メンバー一同非常に感謝しております。

6日目 9/2

1stドライバーは1年生でFIA-F4経験者のS、2ndドライバーは修士1年生で元自動車部の筆者が担当しました。前日の時点で主に以下4点のトラブルを抱えており、前日の夜から当日の朝にかけて対応策や作戦を一生懸命練り、何とか完走を目指そうとチーム一丸となって準備を行いました。

バッテリの容量不足

バッテリ残量表示の不備

ドライブシャフトの耐久力不足

ペース不足による黒旗提示の可能性(混相相手のペースが特に速かった場合)

まず1stドライバーのSは、作戦通り序盤はペースを落としての走行を行い、1分30秒で周回を重ねます。この間、タイムがほぼ一定なのはもちろん、後日動画を確認すると操作も一定で素晴らしいドライビングでした。混走相手の2台目が中々出走できずにいたためバッテリーセーブのため低速の走行を続けましたが、5周ほど走行したところで順番を飛ばして3台目が出走したため黒旗回避を目的としたアタックを行い、UTFFのトップタイムとなる1分17秒をマークします。その後もエコとスピードを両立した走行を重ね、1分20秒台をコンスタントにマークして走行を終えました。

前日に練習したドライバー交代、再始動は大変スムーズに完了し、2ndドライバーの筆者も問題なく出走することができました。1stドライバーからバッテリー残量表示が機能していないと報告を受けたものの、ドライバー交代時に残量を確認したESOより残量が60%との連絡を受けたため、ペースを少し上げての走行となりました。高出力モードにして1分17秒台まで頑張ったところ、ペースを上げすぎてしまいゆっくり走るように指示を受けるなど1stドライバーに比べておぼつかない運転となってしまいましたが、1st、2ndともに1回もパイロンタッチをすることなく無事完走することができました。

走行後のチェックではバッテリー残量が約30%となっており、ギリギリの完走だったようです。朝一の走行だったためゲートオープンから走行開始までの時間が2時間ほどしかなくあわただしい準備となりましたが、無事に準備を完了し完走につなげることができ、チーム力の向上を感じました。また、従来はエンジンが横にあり、エンジン音のため走行中にチームとの連絡が難しかったのですが、EVとなったことで交信が可能となりペース配分や出力変更などを相談しながら走行できるようになったことは、今回の完走に大きく貢献したのではないかと考えています。ドライバーについては、UTFFの再興以降常に不足していましたが、Sの参加でモータースポーツ経験のあるドライバーが3人となり層が厚くなった印象があります。なお、Sはエンデュランス中ずっと低出力モードで走行しており、それでもトップタイムをマークした点からは彼の実力を伺うことができました。エンデュランスでは、チーム・マシン・ドライバーがそれぞれうまく機能しており、来年以降の飛躍を感じさせる走行となりました。

②秋学期の活動(2023年9月~2024年3月)

2023年9月の大会終了後は、2024年9月の大会に向け、大会終了直後の9月12日には最初のコンセプト検討会を開催し、新しい車両の企画、設計、製作に取り組んだ。

2023年大会に出場し、目標とした全種目完走を達成したUTFF01FARADAYはチームの目標である大会での総合優勝に向け、初年度車両として以下を目標として製作された。

・大会参加3年後に4輪インホイールモータの車両で総合優勝を目指すために、参加初年度はEVの制御を身に着けることを目標に、後輪2輪を個別のモータで駆動する方式を採用する。

・2023年度大会の目標はあくまで「全種目完走」とし、走行性能よりも確実に完走させることを目標とする。

・上記目標達成のため、「デバッグ性」の高いマシンを製作した。「デバッグ性」とは問題が発生した時に対処(デバッグ)する速さやし易さを指し、初めて製作するEVフォーミュラにおいて発生するであろう各種問題に対して解決を早くすることで改良のスピードを上げ、完成度の高い車両を目指した。

上記コンセプトで製作した01FARADAYは、車両の完成が7月にまで伸びてしまい大会まで2か月しかなかったが、モータの減速機が伝達トルク不足という問題を発生した以外は解決に時間を要するトラブルを発生することなく大会を迎え、目標とした全種目完走を果たすことができた。

そこで2024年度大会参加マシンでは初年度車両企画時に考えた4輪インホイールモータ搭載車両開発に向けた3年計画の2年目の目標である、以下をテーマとして設定した。

・2輪独立モータを活かし、左右駆動輪独立制御による走行性能向上の基礎技術を身に着ける。

・モータ性能をフルに出せることを目標とする。

・EVクラスで特例として認められている2nd year vehicleのルールを適用し、フレームは01FARADAYを大きくいじることなく、その分のリソースを電気系の改良に当てることとする。

その後10月21日には概念設計検討会、12月3日には詳細設計検討会を行い、設計の方向性を固めた。

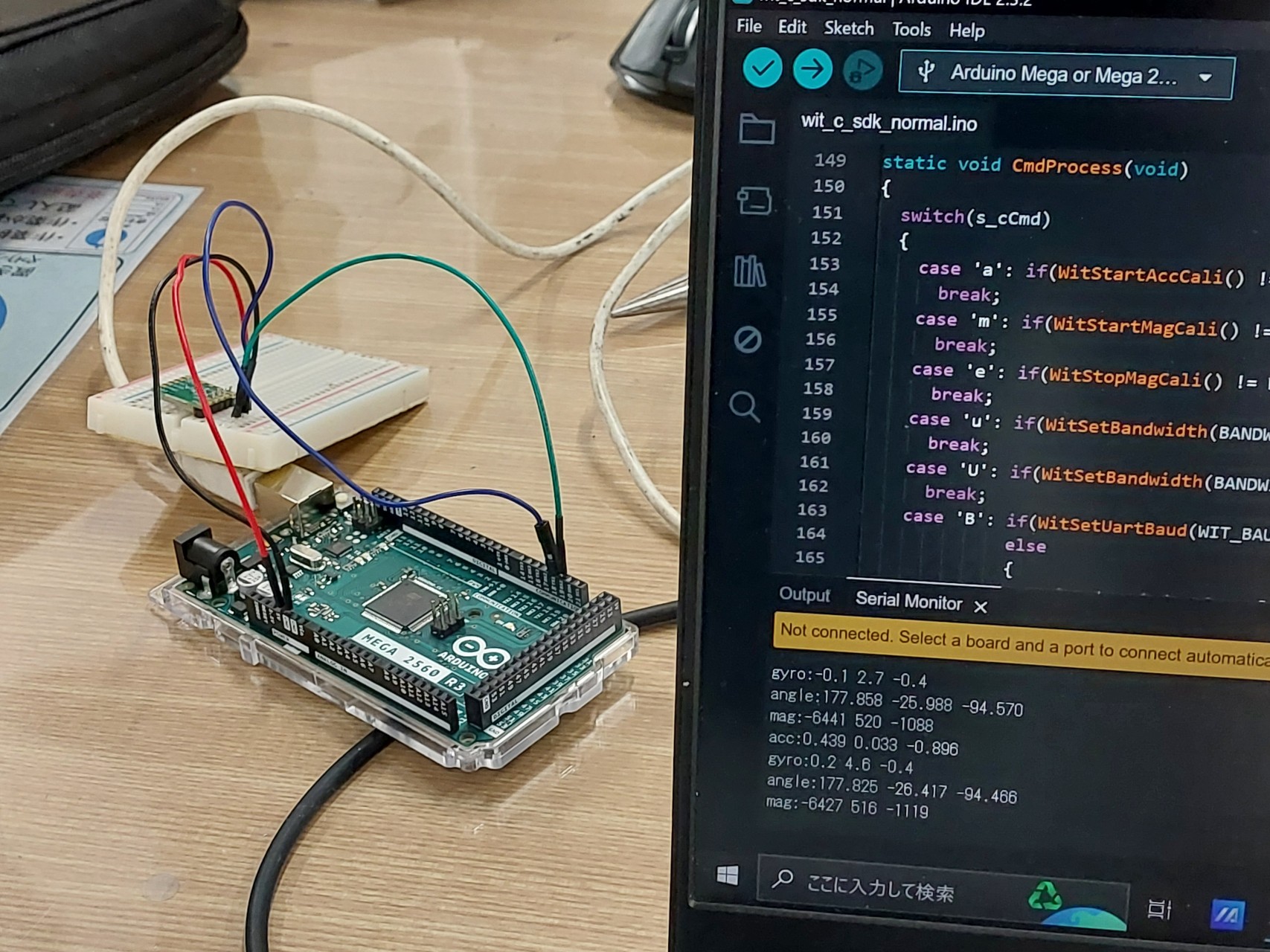

またこれと並行して01FARADAYを用いたテスト走行を繰り返し、回生制御やモータ独立制御で達成可能となるトルクベクタリングなどのモータ制御技術向上に向けた試験を行い、技術力の向上を図った。

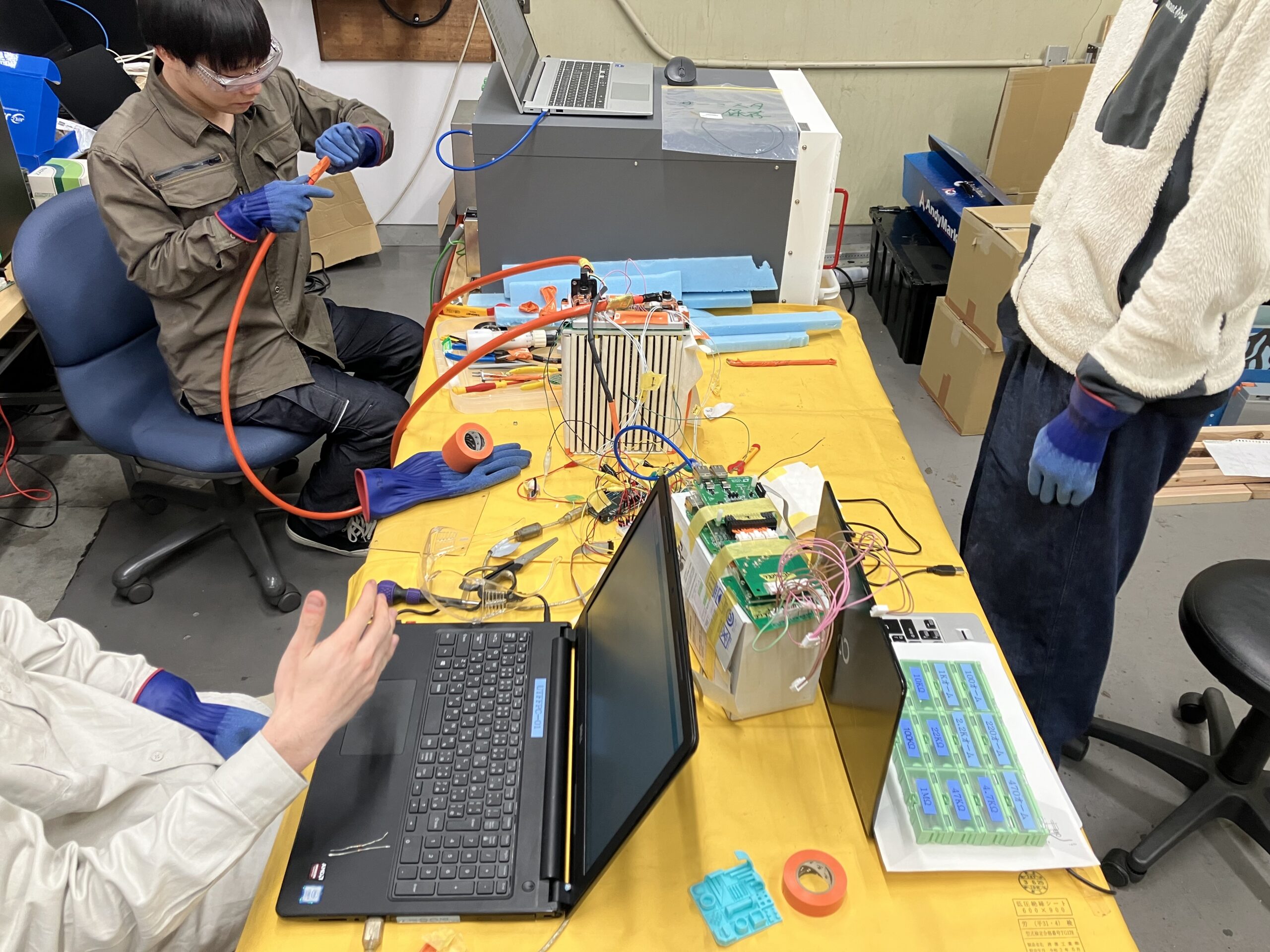

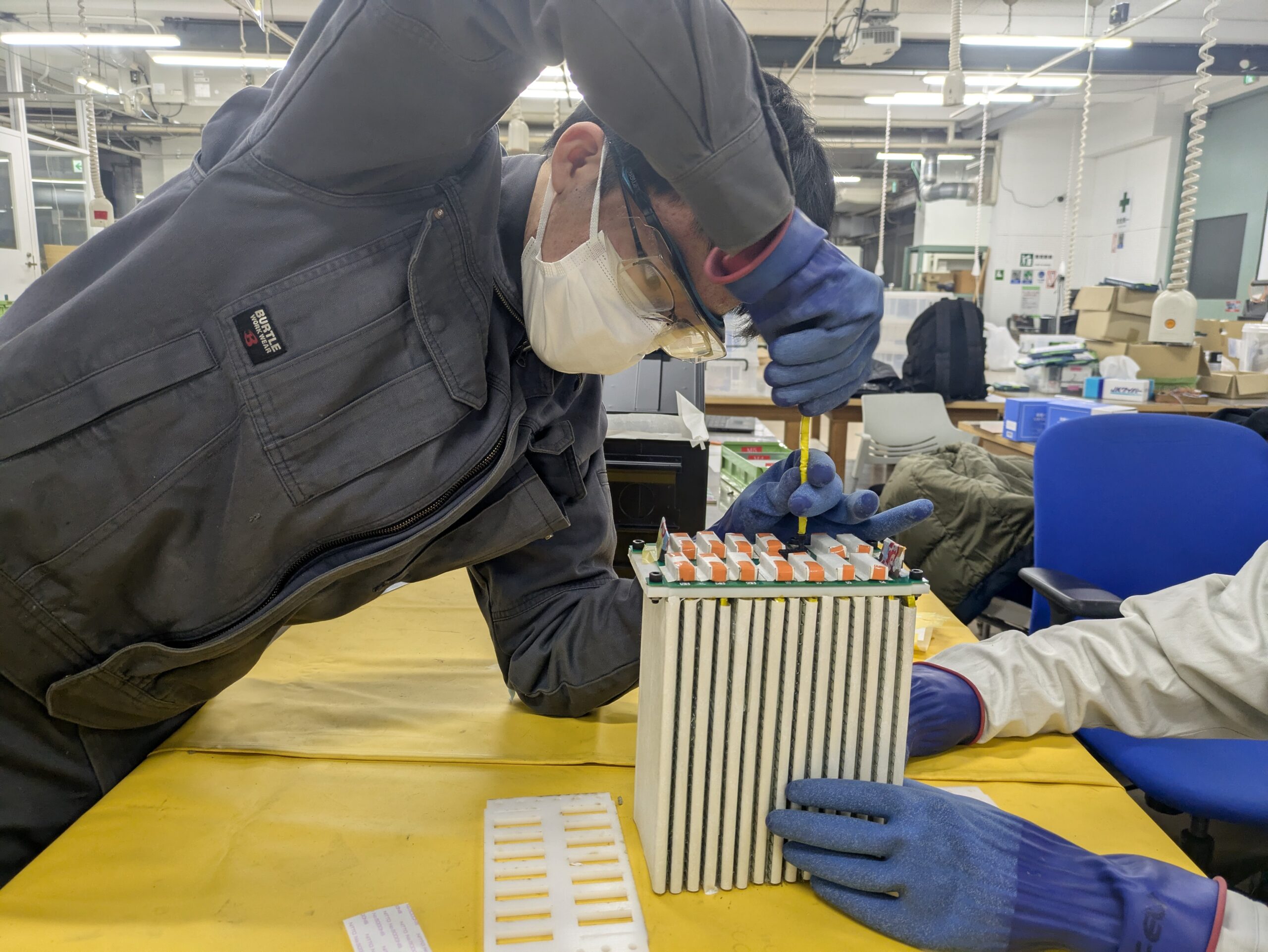

大きな問題の一つがバッテリをどうするかということだった。1年目に(株)共創のご協力で使用したバッテリは80kWという大会の出力制限を出せる能力が無いため、高性能バッテリに載せ替えたいという希望が出てきたのは当然のことであった。学生たちが探し出した入手可能な高性能バッテリは中国製の物で、カタログデータ上は高性能であるものの、性能保証は全く無い上に高性能であるだけに火災などの事故の発生も予想された。残念ながら万一の火災発生時に延焼などの事故を防げるだけのスペース、設備もない中でこのようなバッテリを学生たちに使わせるわけにはいかず、2024年大会に向けてはバッテリ性能の向上は諦めて、いかに搭載バッテリの性能を引き出すかという方向で開発を進めることとした。高性能バッテリの使用環境整備はEVフォーミュラ開発における今後の大きな課題の一つである。

EV初年度にもかかわらず、全種目完走という結果は大会関係者からも注目され、大会後に行われた各大学との交流会や報告会では他大学との交流を進めることができ、東大チームが中心となった電気系の勉強会等もスタートした。

更には、3年目以降に計画している4輪インホイールモータの共同開発を(株)スズキが引き受けてくださることとなり、これに使用するインバータ開発においても、従来提供してくださっていたデンソーが技術的アドバイスをしてくださったり、いくつかの企業が素子の提供などの支援を約束してくださることとなった。

2024年大会に向けた車両製作もガソリン車に比べると順調に進んだわけではなく、2023年大会向けのUTFF01FARADAYと同様スケジュールは遅れ気味となったものの、何とか大会に向けて形にできる目途が立つところまで進めることができた。

学生の声

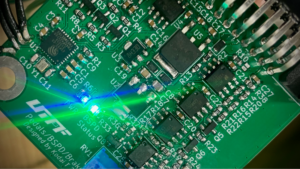

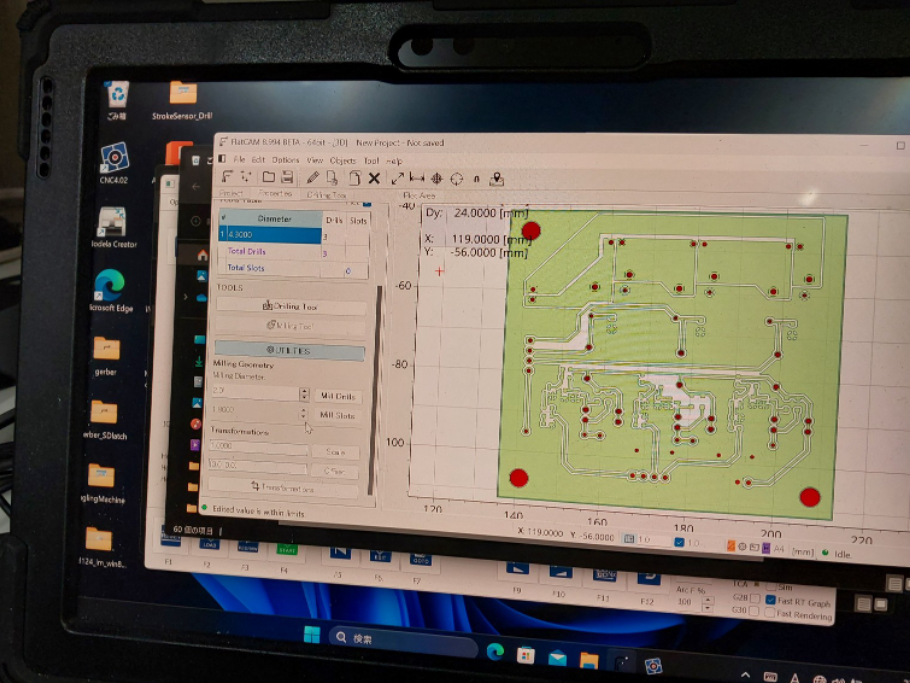

2023年度は主に電気システムのうち低電圧回路、シャットダウン回路を担当していた。

EVクラス特有の回路が多数あるので、2023年大会の1年以上前から電気素子、ICの基本的な機能や使用方法から学び始めた。この学習のおかげで、学部の電子回路実験は余裕で終えることができたので、個人的にはこの時に経験しておいてよかったと感じている。

その後はレギュレーションの適合に必要な回路を試行錯誤しながら実験し、時には他チームの情報も活用しながら、車載する回路を完成させた。結果的に2023年はシャットダウン回路で大きなトラブルを出すことも無く終えることができた。

また、シャットダウン回路を担当していたので、電子回路、電気回路の学習のみならず、安全な設計についての知見も学習した。その結果、万が一基板やセンサー、配線が破損したときでも危険なモードに入らず動作が止まるような設計が、あらゆるものに取り入れられていることを知り、駅や道路、大学などで日常的に見る物の見方が変わった。電子回路の設計にこの知見を反映したことは大会のデザイン審査でも評価してもらえたので、チームとしてもプラスになった。

1台の車を走らせるという面では、トラブルシューティングの経験も積むことになった。2023年は走り出してもたいてい止まっては原因を探しては直すことの繰り返しだった。そのため原因を論理的に(たまに直感的に)探しだす力を身に着けることができた。

一方、チームとして動くことの難しさも体感できた。全員が同じ知識を持っているわけでも、1つの事象に対して同じ認識を共有しているわけではないので、他人と議論するときには、わかりやすく前提条件、要点をまとめて伝えることが必要であることを痛感した。

大会結果

2002年のチーム創設以来エンジン車チームとして活動し、2008年には日本大会初優勝を飾りました。その後2022年の全種目完走を最後にエンジン車の開発を終了しました。2023年からは電気自動車部門に参戦しています。

2023年大会はEV部門初出場ながら、車検一発合格、全種目完走、EV部門3位(総合25位)の好成績を残しました。

EV部門に転向して2回目の出場となる2024年大会では、前年に続き車検一発合格、EV部門3位(総合14位)という結果になりました。2023年からの1年間で、駆動軸周りの強度向上、車体軽量化、安全回路の信頼性向上など各部の進化に取り組んだ結果、ガソリン車を含めた全体総合順位を11上げる好成績でした。

また大会出場と並行して、モータ・インバータの内製を目標として開発プロジェクトを始動しました。

2019年 学生フォーミュラ日本大会 62位

2021年 学生フォーミュラ日本大会 10位

2022年 学生フォーミュラ日本大会 23位

2023年 学生フォーミュラ日本大会 25位 (EVクラス中3位)

2024年 学生フォーミュラ日本大会 14位 (EVクラス中3位)

関連URL

| サイト | URL |

|---|---|

| UTFF公式ウェブサイト | https://utff.com/ |

| UTFF公式X(旧Twitter) | https://twitter.com/utff |

| UTFF公式Instagram | https://www.instagram.com/utff.2002/ |