概要

本プロジェクトは、「ものづくり」の楽しさを広め、「ものづくり」が好きな子供を増やすことを目的に活動している。そのために子供、特に小学生に「ものづくり」ワークショップを企画・実施することで、「ものづくり」の実体験を通して「ものづくり」の楽しさを発見し、「ものづくり」を好きになるきっかけを提供している。今年度は、スタート動作から人の手を借りずにゴール動作に到達することのみをレギュレーションとするからくり装置、通称「ピタゴラ装置」の制作を行うワークショップをテーマに活動した。ワークショッププログラム改良、スタッフ育成、教材作成に日々励み、最終的にワークショップを実施した。

科目情報

| 科目名 | 講義題目 |

|---|---|

| 主題科目 全学体験ゼミナール |

小学生にものづくり教育を行う「ものラボ」キャンプI |

| 科目名 | 学期 | 科目番号 |

|---|---|---|

| 創造的ものづくりプロジェクトIO ‐ものラボ・プロジェクト‐ | 学部3年生S1S2 | FEN-CO3g15P2 |

| 創造的ものづくりプロジェクトIIO ‐ものラボ・プロジェクト‐ | 学部3・4年生A1A2 | FEN-CO3g45P2 |

| 創造的ものづくりプロジェクトIIIO ‐ものラボ・プロジェクト‐ | 学部4年生S1S2 | FEN-CO4g75P2 |

| 創造性工学プロジェクトIO ‐ものラボ・プロジェクト‐ | 大学院修士・博士S1S2 | 3799-515 |

| 創造性工学プロジェクトIIO ‐ものラボ・プロジェクト‐ | 大学院修士・博士A1A2 | 3799-545 |

※最新の開講状況はシラバス・便覧をご確認ください。

指導教員

杉田直彦・吉﨑れいな

活動内容

2023年

4月 メンバーの募集・選抜・ピタゴラ装置の分析

5月 外部講師によるWS運営の基礎の授業

高山ワークショップの具体的な企画

技術向上のためのピタゴラ装置の試作

6月 高山WSの運営準備

教材(ギミックカード)開発

装置動画試作による動画編集技術の向上

WSスタッフとしてのものづくり支援の検討・習得

7月 高山WSの具体的な準備

教材(ギミックカードおよびギミック)開発・制作

8月 高山WSの具体的な準備

教材(ギミックカードおよびギミック)制作

高山WS開催(8/8-10)

9月 高山WSの反省

10月 新メンバーの募集・獲得

運営体制の決定

新メンバーによるピタゴラ装置の分析

11月 プロジェクト内部での模擬WSの実施

東京WSの企画

12月 東京WSの運営準備

東京WSの具体的な準備

東京WSへの参加者の募集

2024年

1月 東京WSの具体的な準備

教材(ギミックカードおよびギミック)制作2月:東京WSの具体的な準備

東京WS開催(2/10-11)

3月 東京WSの反省

Sセメスターでは、高山WSに大学生スタッフとして参加するための準備を進めた。はじめに制作や設計における技術の向上を目指した。まず、ピタゴラ装置の分析を行い、ピタゴラ装置の魅力についてディスカッションすることで、装置設計の技能向上に努めた。また、装置の試作を通して、工具等の使用に習熟するとともに、小学生にとって難所となる点を理解した。また、高山WSでの発表を想定し、装置動画の制作もグループごとに行った。 また、WS運営についても学習し、スタッフとしての基礎技術の習得を目指した。上越教育大学から河野先生をお招きし、子供との話し方や、グループ活動の進め方等についてご指導いただいた。6月に入ると、具体的な高山の具体的な準備に入り、プログラムの考案やギミックカードと呼ばれる教材(下図 左から2番目、3番目)の制作などに取り組んだ。

ギミックカードは、子供達が大人の手を借りることなく、装置の一部(ギミック)を制作することを目的としている。制作の手順を詳しく印記した上でギミックの映像加えるなど、子供達が理解しやすいよう工夫を重ねた。

高山WSでは、高山市の小学生30名が参加し、ピタゴラ装置の制作に熱中していた(上図右)。 動画制作など時間がタイトで反省の残る部分もあるものの、大成功を収めた。また、保護者の方々からもアンケートを通して好評をいただいた。

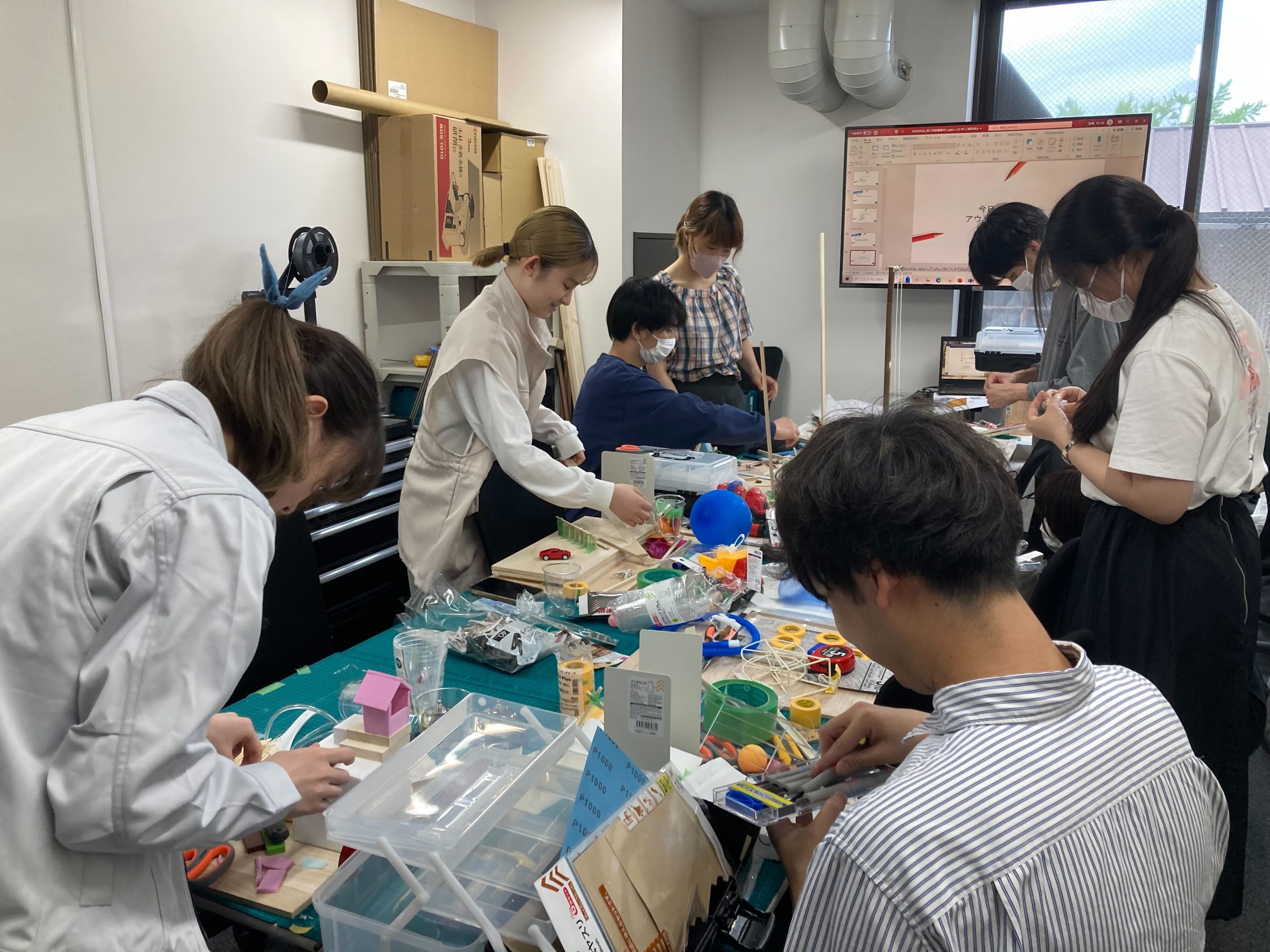

Aセメスターでは、新メンバーを加え、初となる東京WSの開催に向けた準備を進めた。学生の運営体制を決定し、高山での経験を元に、プログラムの考案や会場の設置、物品の準備などに取り組んだ。東京WSは高山WSより短い2日間の開催となるため、適切な制作時間の決定や、効率的な移動方法などについて細かく議論した。また、模擬WSを通して新メンバーを中心に加工技術の向上に努めた。

また、子供たちがWSでの体験を自宅に持ち帰ることを促進するために、お土産制作のプログラムを企画した。お土産制作として適した内容についてブレインストーミングなどをして検討を進めた。結果として工学部5号館のレーザーカッターを用いたキーホルダー作り(下図)を選出し、今回のお土産制作プログラムとして実施した。子供達にiPad上でデザインしてもらい、それらをレーザーカッターでプリントし、配布したところ、子供達から人気を博した。レーザーカッター加工の技術習得やiPadの手配など、準備する上で大変な点も多かったが、本企画は成功だったと思われる。

子供達が最先端のものづくりの様子も学ぶことができるよう、研究室を見学するキャンパスツアーも実施した。実施場所が東大であったからこその企画であり、特徴をよく活かすことができたように思う。

東京WSでは文京区と千葉県から計14名の小学生が参加し、各プログラムに取り組んだ。子供たちは用意していた材料とスペースを最大限に活用しており、大変感心した。(下図)

ファシリテーターとしてやや苦戦している学生も見られたが、全体としては成功したように思う。WS後のアンケートから、保護者の方からも高く評価されていることが確認できただけでなく、見学にいらっしゃった小学校の教頭や協賛企業の方々からもぜひ来年度以降も続けてほしいという熱い応援の言葉をいただいた。

まとめると、年間を通して総勢17名(通年参加者8名)の学生がプロジェクトメンバーとして参加し、高山と東京で1回ずつWSを実施することができた。今年度から工学系としては始まって間もない本プロジェクトであるが、活動目的を体現していくことができた。今後はメンバーを拡充して、WSの充実度を高めるとともに、WS規模・WSの対象を広げていくことで、ものづくりの振興に貢献していきたい。

学生の声

- 面白いということを分解できて面白かった。特に感覚と思考による違いについて考えたことはなかったので良い経験だったと思う。

- ピタゴラスイッチをこんなに分析したことがなかったから、面白かった。ピタゴラスイッチの見方が少し変わりそう。

- ピタゴラ装置の面白さはどこにあるのだろう?という観点で見て、考えたことはなかったのでとても面白かったです。また、グループワークでのディスカッションが普段は話さない議題だったので、とてもワクワクした。

- 一般的な概念に抽出する部分が難しかった。それぞれ具体的な考えはあっても、グループワークでまとめていくのは大変だった。言語化は難しい。

- 私にとって、初めての長めのグループワークとなりました。私はグループワークに苦手意識を持っていましたが、先輩方の進行などに助けられて、楽しくワークができました。

- 同じ文字列から人によっては全然違うことを思い浮かべるのが面白かった。その上で、各人に共通する評価軸を見つけてまとめるのが面白かった。

- 分類を考えるのが結構難しかったです。お互いの関連性を思いつくのと、面白さの理由を具体化させるのが重要だった。